Simonetta Cattaneo di Botticelli

Simonetta Cattaneo di Botticelli

Considerazioni sull'identità di Simonetta Vespucci

Simonetta Cattaneo, una nobildonna genovese, è stata descritta come "la più bella" di Firenze e soprannominata "a san par", la senza uguali. All'età di quindici anni, arrivò a Firenze per sposare Marco Vespucci, un cugino del più famoso Amerigo. Rimase nella città toscana fino alla sua prematura morte nel 1475. Fu notata da entrambi i fratelli Medici, Giuliano e Lorenzo il Magnifico, quest'ultimo dedicandole il sonetto "O chiara stella". La sua grazia fece girare la testa di tutta Firenze e si racconta che fosse amante di Giuliano de' Medici, sebbene ci siano teorie diverse riguardo alla natura di tale relazione, sia platonica che meno. Giuliano le commissionò diversi ritratti. È nel circolo dei Medici che Simonetta avrebbe incontrato il giovane pittore della corte medicea, Sandro Botticelli.

Ci sono diverse versioni che suggeriscono che la bellezza di Simonetta conquistò il pittore toscano, che la prese come sua musa. Si dice che il suo volto abbia ispirato le iconiche opere di Botticelli, come la Venere e la Grazia Flora della Primavera. Tuttavia, non ci sono certezze storiche su queste teorie, nonostante siano ampiamente diffuse. Anche Vasari, ad esempio, menziona un ritratto di Simonetta nella sua Vita di Sandro Botticelli. Secondo gli storici dell'arte, ci sono ancora dubbi su quale dipinto esattamente rappresenti Simonetta: potrebbe essere il Ritratto Femminile, conosciuto anche come "la Bella Simonetta", conservato alla Galleria Pitti; oppure potrebbe essere la Venere della Gemäldegalerie di Berlino, o ancora la Venere e Marte custodita alla National Gallery di Londra, dove si ipotizza che sia ritratta insieme a Giuliano de' Medici. Anche il ritratto di Simonetta Vespucci come Cleopatra dipinto da Piero di Cosimo, conservato al Musée de Condé di Chantilly vicino a Parigi, è oggetto di incertezza storica. Comunque sia, è sicuramente un omaggio postumo, poiché Simonetta era deceduta quindici anni prima della creazione dell'opera.

Altre teorie suggeriscono che Simonetta fosse la musa di Botticelli nonostante la gelosia del suo amante Giuliano, basandosi sulle voci che circolavano sulla presunta omosessualità del pittore. Botticelli fu infatti accusato di sodomia dal tribunale di Firenze, ma successivamente fu prosciolto. Simonetta morì a Firenze nel 1475 a causa di tubercolosi, polmonite o tisi. Si sa per certo che fu sepolta nella chiesa di Ognissanti a Firenze, lo stesso luogo di riposo di Sandro Botticelli.

Tratto da Supino, I. B. (Igino Benvenuto), 1859, Sandro Botticelli, Firenze, F. Alinari, B. Seeber, 1900

"[Botticelli] Tornato a Firenze, 1482, non gli mancò la protezione dei Medici, la cui munificenza arrideva sempre larghissima ai dotti e agli artisti; e in quella reggia ospitale, dove tanti illustri convenivano, il Botticelli contrasse amicizie preziose, prima fra tutte quella del Poliziano, ed ebbe modo di coltivare maggiormente l'ingegno nella comunanza con gli eruditi, coi filosofi, e coi poeti che frequentavano e facevano grande la casa del Magnifico Lorenzo.

[...]

Come cliente de’ Medici, certo Sandro dovette assistere ai preparativi, se pur non ebbe qualche parte doveva congiungere il Papa e Napoli con Firenze, Venezia e Milano.

Fiorenza lieta in pace si riposa,

Nè teme i venti o ’l minacciar del cielo,

O Giove irato in vista più crucciosa. (1)

Così cantava il Poliziano nelle celebri Stanze a gloria de’ Medici e in particolare onore di Giuliano, trionfatore della giostra, tenuta appunto il 28 gennaio del 75. Ma più che la Giostra, in quelle mirabili ottave il Poliziano canta l'amore di Giuliano per la bella Simonetta, la moglie di Marco Vespucci, che nella selva si presenta a lui così :

Io non son qual tua mente in vano anguria,

Non d’aitar degna, non di pura vittima;

Ma là sovr'Arno nella vostra Etruria

Sto soggiogata alla teda legittima:

Mia natal patria è nella aspra Liguria

Sopr’ una costa alla riva marittima,

Ove fuor de’ gran massi indarno gemere

Si sente il fer Nettunno e irato fremere.

Sovente in questo loco mi diporto ;

Qui vengo a soggiornar tutta soletta:

Questo è de’ miei pensieri un dolce porto :

Qui T erba e’ fior, qui il fresco aere m’ alletta :

Quinci el tornar a mia magione è corto :

Qui lieta mi dimoro Simonetta,

All’ ombre, a qualche chiara e fresca linfa,

E spesso in compagnia d’ alcuna ninfa. (2)

L'amore del «bel Julio,» che il Poliziano cantò con tanta arte, avrebbe toccato anche la fantasia del nostro pittore? Alcuni vogliono riconoscere nel dipinto famoso, comunemente chiamato l'Allegoria della Primavera, una illustrazione dell'episodio cantato dal Poliziano: Giuliano, cioè, sotto le spoglie di Mercurio; la Simonetta sotto quelle della Primavera: figura certo gentilissima fra quante ne creò il genio botticelliano; ma per supporre che essa venisse effigiata in quel dipinto bisogna ammetterlo eseguito nel 1476 o ’77 al più tardi.

Molti storici, giustamente ravvicinando per gli stretti, evidenti, rapporti questa allegoria col quadro di Berlino, un tempo nella cappella de’ Bardi in Santo Spirito, considerò entrambe le opere come le ultime eseguite a Firenze dal Botticelli, prima, cioè, del suo temporaneo trasferimento a Roma. Ma poiché ora sappiamo che il dipinto di Berlino fu eseguito dal Botticelli nel 1485, ci pare di dover egualmente accostare a questa data l'allegoria primaverile, e rinunziare all’idea di trovar in esso ritratta, a tanti anni di distanza dalla sua morte, la Simonetta. La quale troppo è difficile riconoscere fra tanta incertezza di ritratti che portano tutti il nome della bella; ma non ci sembra lontano dal vero il Richter nel supporre di’ essa sia effigiata nel dipinto della Galleria Nazionale di Londra, dato per tradizione come rappresentante Venere e Marte.

Già altri avevano sollevato dei dubbi sulla interpretazione di questo quadro, supponendo ancora che il Botticelli non avesse saputo rendere le divinità pagane con sufficienti mezzi. « Marte è un giovane fiorentino; il petto e il collo sono presi dal vero; ma le gambe e il ventre che appartengono certamente allo stesso modello, sono tutt’altro che forme eroiche.... Se non sapessimo che l’artista ha voluto rappresentare Venere, la prenderemmo per una Piagnona vestita bene.... ma stupendo è il concetto di quei folli Amori, e il disegno pure è ammirabile; sotto quest’ultimo aspetto è di una bellezza incomparabile la linea, che partendo dal fianco di Marte per il costato e il braccio giunge alla spalla sinistra un po’ rialzata.

Tutto il lavoro produce sulla mente un’ impressione profonda dovuta in parte alla stranezza colla quale è trattato il soggetto, in parte all’accuratezza della esecuzione e finalmente alla individualità dell’artista.... Ma Greci e Romani, nel veder quel quadro, lo avrebbero disapprovato, perchè in esso è falsato il concetto del mito di Venere e di Marte». Sennonché qui il critico illustre, mentre aveva veduto assai bene nell’ analisi del quadro, ne cava una conclusione erronea, in omaggio al vecchio titolo tradizionale di esso. Greci e Romani qui non c’entrano; qui c’entra piuttosto il Poliziano di cui giova richiamare un episodio della Giostra.

«Giuliano — scrive il Richter — è rappresentato immerso in un profondissimo sonno. I piccoli satiri mormorano sogni negli orecchi del dormiente, sogni di amore: essi non sono là per tentare di svegliare Marte, o piuttosto Giuliano; perchè chi sceglierebbe per un tale scopo una conchiglia col suo mormorio?»

Sognando, Giuliano è sopraffatto da timore, perchè la sua donna è vestita con l’armatura di Pallade:

Vedi i miei spirti che soffrir non ponno

E ’l volto e l'elmo e ’l folgorar dell’aste.

Egli non può tollerare la luce dei suoi occhi, lo splendore del suo cimiero e della sua lancia. Ma Cupido sussurra sommessamente:

Alza gli occhi, alza, Julio, a quella fiamma

Che come un sol col suo splendor t’ adombra :

Quivi è colei che l’alte menti infiamma

E che de’ petti ogni viltà disgombra.

Egli sogna di nuovo: una dea viene in suo aiuto e lo conduce alla battaglia e alla vittoria:

Costei parea che ad acquistar vittoria

Rapisse Julio orribilmente in campo;

E che l'arme di Palla alla sua donna

Spogliasse, e lei lasciasse in bianca gonna

Queste stanze sono, per così dire, gli elementi di cui è composta la pittura del Botticelli; è questo il sogno ch’egli rappresenta. S’egli non ha tentato di rendere nel giovane dormente i lineamenti di Giuliano, è per la ragione che se l’avesse fatto, la sua pittura avrebbe perduto la maggior parte delle sue poetiche attrattive; nella testa della ninfa però noi abbiamo probabilmente l’unico ritratto autentico di Simonetta, col nome della quale son battezzati quasi tutti i ritratti femminili non solo del Botticelli, ma dei suoi imitatori.»

E che veramente si tratti di un ritratto, non di una ideale rappresentazione dell’artista, lo mostra il carattere del volto, che nel tipo ricorda così da vicino il profilo dell’Istituto Staedel di Francoforte sul Meno, erroneamente considerato una ideale rappresentazione dell’artista.

Questo ritratto del Botticelli ha la fronte alta e spaziosa, i sopraccigli fini, il naso lievemente ricurvo in basso, il mento leggermente aguzzo, la bocca piccola e voluttuosa, i capelli a onde, scendenti sulle gote e sulle spalle ornati di cordoni di perle e di nastri rosa. Sulla testa ondeggia un gruppo di penne d’airone tenute da un fermaglio d’oro in forma di fiore, che ha al centro un rubino; sul petto, una gemma con Apollo e Marsia.

Il Vasari scrive che nella guardaroba del Duca Cosimo erano, di mano del Botticelli, «due teste di femmina in profilo, bellissime; una delle quali si dice che fu l’innamorata di Giuliano de’ Medici, fratello di Lorenzo, e l’altra, madonna Lucrezia de’ Tornabuoni, moglie di detto Lorenzo. (3)» Che nel quadro di Francoforte sia da riconoscere il ritratto della Simonetta, citato dallo storico aretino? Certo non solo la gemma che porta al collo indica che il dipinto fu eseguito per i Medici, ma la somiglianza con la figura femminile del quadro della Galleria di Londra, che con molta probabilità ci dà i tratti dell’amata di Giuliano, inducono a credere esser questo profilo il vero ritratto della Vespucci (Fig 1)."

(1) Del Lungo, Fiorenfici . Uomini e Cose del Quattrocento. Firenze, Barbèra, 1897, pag. 403.

(2) Le stanze, l'Orfeo e le rime dì messer Angelo Ambrogini Poliziano, illustrate da Giosuè Carducci. Firenze, Barbèra 1863, pag. 31.

Simonetta Cattaneo nacque a Portovenere verso il 1483 e a soli ventitré anni, sposa di Marco Vespucci, morì di mal sottile a Firenze, lasciando dietro di sè universale rimpianto.

(3) Vasari, pag. 322.

A Simonetta forse appartiene questo ritratto del Botticelli, conservato nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti (Firenze)

Altri articoli

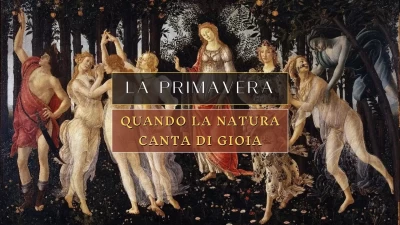

Primavera di Botticelli

Primavera: la natura rinasce divina e armoniosa, una celebrazione con Grazie, Madonne, Venere e Santi, ritratta nell'arte di Botticelli.

Virgo Veneranda di Cosimo Ulivelli

Affresco restaurato da devoti patriottici, con rinnovo architettonico e iscrizione poetica.

Agnello mistico

Capolavoro rinascimentale, continua a incantare con la sua maestria e simbolismo, suscitando stupore e ammirazione.

San Giorgio e il Drago, restaurato

Tabernacolo di San Giorgio e il Drago. Un dipinto realizzato negli anni '80 collocato in un antico tabernacolo di Via dei Pepi.