Croce d'Altare del Giambologna

La Croce d'Altare: Un capolavoro di Giambologna e la sua storia

Jean De Boulogne detto Giambologna (bottega), 1529/1608

Bergamo (BG), Fondazione Adriano Bernareggi - Museo Adriano Bernareggi. Museo e Tesoro della Cattedrale

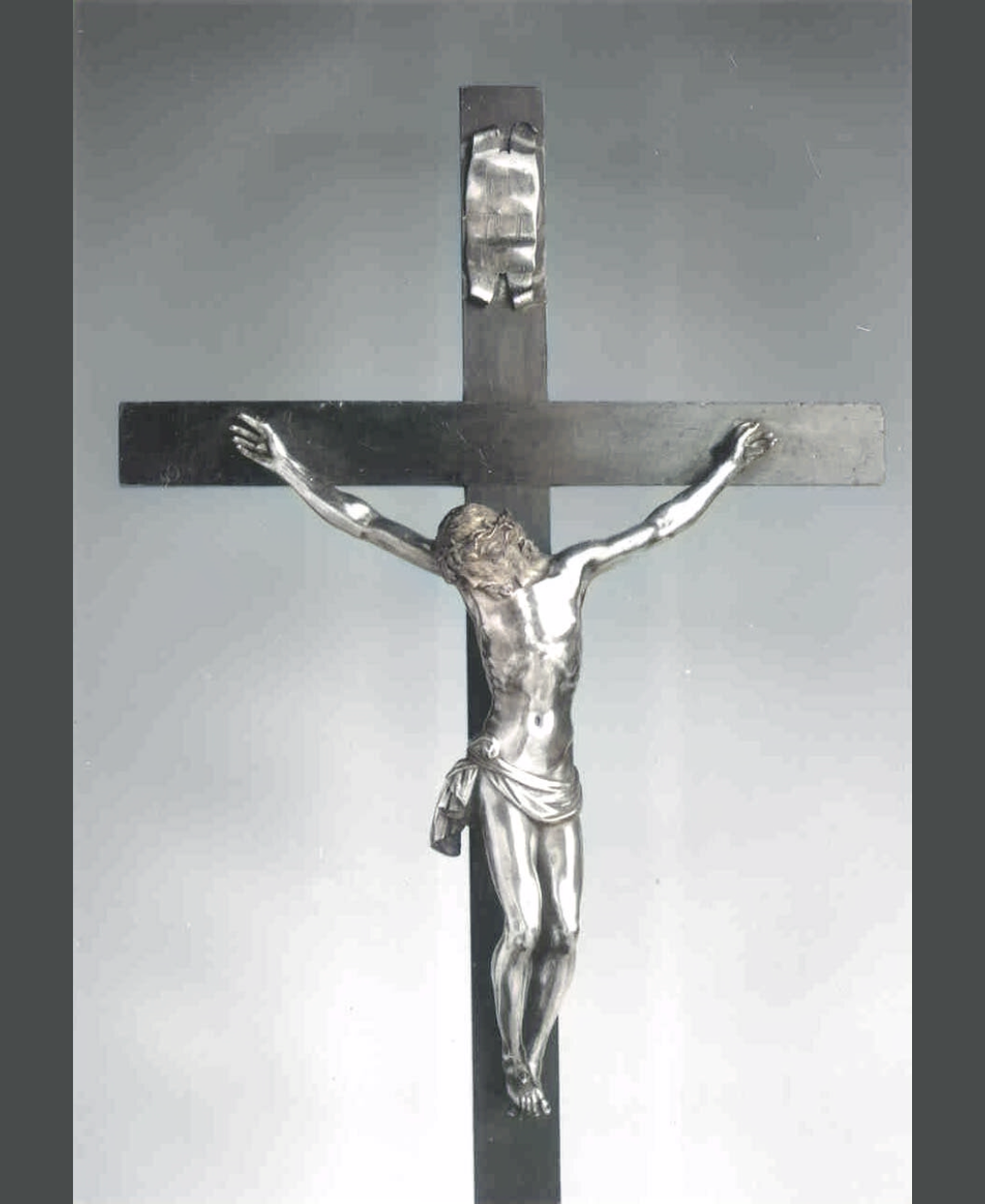

Questa pregevole croce d'altare si presenta come un esemplare di croce latina, con un crocifisso a tutto tondo nel tipico stile "patiens". Il Cristo crocifisso è rappresentato nella sua morte, con la testa coronata di spine, chinata sulla spalla destra. La bocca è leggermente aperta, mentre gli occhi sono chiusi. Il corpo snodato e slanciato è avvolto da un perizoma che pende graziosamente dal fianco destro. Le ginocchia sono unite mentre i piedi si sovrappongono. Il crocifisso stesso è fissato saldamente alla croce attraverso l'uso di tre piccoli chiodi. In cima alla croce, vi è un cartiglio con il titolo, delicatamente curvato verso il basso (vedi Foto 1).

Quest'opera è stata attribuita a Giambologna ed è menzionata in vari inventari. La descrizione più dettagliata proviene dall'inventario della Deputazione Ecclesiastica del 1818, che la cataloga come un crocifisso d'argento con una targa simile, con un peso di nove libbre e sei once. Questo crocifisso è stato identificato come parte delle opere create da Giambologna, che includevano crocifissi derivati da un modello originale creato dal grande scultore. Questi crocifissi venivano poi fusi e rifiniti all'interno delle botteghe granducali, talvolta con la diretta supervisione di Giambologna stesso. Tuttavia, va notato che Giambologna non era direttamente coinvolto in tutte le fasi di produzione, spesso affidando la rifinitura al suo collaboratore Antonio Susini.

Il pregiato materiale utilizzato, l'argento di alta qualità e l'attenzione meticolosa ai dettagli suggeriscono che l'orafo coinvolto potrebbe essere stato affiliato alle botteghe granducali, molto probabilmente di origine italiana. Questo è evidenziato dal modellato morbido e quasi "impressionistico" dei capelli, trattati con un tocco naturalistico che richiama l'opera dell'"Appennino" di Pratolino.

Nei documenti della Guardaroba Medicea, sono presenti i nomi di vari orafi che, a partire dal 1595 e per i primi anni del secolo successivo, realizzarono crocifissi d'argento basati sui disegni di Giambologna. La rarità degli oggetti d'argenteria fiorentina di quel periodo rende prudente astenersi dall'attribuire questo crocifisso a un maestro specifico. Tuttavia, è evidente una somiglianza notevole tra questo crocifisso e quello presente nella Chiesa di Sant'Egidio a Firenze (vedi Foto 2), soprattutto per quanto riguarda l'incisività con cui sono delineati i contorni delle palpebre e delle sopracciglia. Questa freschezza nel modellato distingue nettamente questo crocifisso dai tipici lavori di Susini, che solitamente si caratterizzano per una finitura cesellata ottenuta tramite un lungo e laborioso processo.

Riguardo alla committenza di questa opera, la presenza dello stemma degli Uguccioni sulla base della croce (purtroppo scomparso) suggerisce che l'oggetto potrebbe provenire da una delle numerose cappelle gentilizie che un tempo arricchivano la chiesa di Sant'Egidio, oppure potrebbe essere stato un lascito da parte di un prelato con quel cognome. Questa è un'ipotesi che richiede ulteriori ricerche, considerando che nel 1582 vi era un Benedetto Uguccioni impiegato l'Opera del Duomo.

Fonti:

Catalogo Generale dei Beni Culturali

Lombardia beni Culturali

Jean De Boulogne detto Giambologna (bottega), 1529/1608

Altri articoli

Palazzo Pitti: I Quattro Filosofi

"I Quattro Filosofi" di Pieter Paul Rubens è un'opera straordinaria che cattura la complessità della ritrattistica seicentesca.

La scultura di Bacco e Arianna

Carradori creò contemporaneamente la statua "Caino e Abele", ora anch'essa nella Galleria Palatina, come pendant a questa opera.

Palazzo Pitti: Le Conseguenza della Guerra

Le Conseguenze della guerra di Pieter Paul Rubens, databile al 1637-1638 e conservato nella Galleria Palatina a Firenze, nella Sala di Marte.

Adorazione dei Magi di S. Botticelli

Botticelli introdusse con quest'opera una grande novità a livello formale nel frequentatissimo tema dell'Adorazione.