Giangastone, l'ultimo dei Medici

L'ultimo dei medici

Giangastone, il terzogenito di Cosimo III, non ebbe un'educazione orientata alla gestione del pubblico. I suoi anni giovanili trascorsero nell'isolato giardino del cavaliere a Boboli, dove ricevette un'istruzione erudita ed eclettica, lontano dagli affetti familiari. Cosimo III, suo padre, lo vinse in matrimonio ad Anna Maria Francesca di Lauenburg, nobile vedova del nord Europa, e a malincuore Giangastone dovette lasciare la sua terra per raggiungerla nelle desolate terre della Boemia. L'ambiente ostile e il carattere teutonico di Anna Maria misero alla prova il gentile e sensibile animo dell'ultimo discendente della casata Medici. Per scacciare la tristezza, Giangastone iniziò a frequentare la vita mondana di Praga, cedendo al gioco d'azzardo e all'alcol. La morte prima del fratello Ferdinando nel 1713 e poi del padre nel 1723 chiamarono Giangastone al difficile compito di governare il governo dello Stato toscano.

Nonostante le sue fragilità personali e la latente depressione, l'ultimo granduca Medici dimostrò di essere un sovrano di valore. Nel corso del suo regno, la pena di morte non fu mai applicata, riflettendo la sua mentalità aperta e sensibile. Inoltre, attuò una politica laica che limitò i privilegi della Chiesa. Nel 1737, l'anno della sua morte, ordinò la traslazione delle spoglie di Galileo Galilei nella Basilica di Santa Croce. Galilei, precedentemente confinato nella cappella Medici o del Noviziato all'esterno della chiesa a causa delle accuse del Sant'Uffizio, fu onorato da Giangastone con questo gesto, dimostrando l'alto valore delle sue idee.

Gian Gastone de' Medici, di Franz Ferdinand Richter (1737)

Altri articoli

Mary Eleanor, preraffaellita

Ultima erede dei preraffaelliti britannici, la sua straordinaria arte, la sua storia di impegno e dedizione

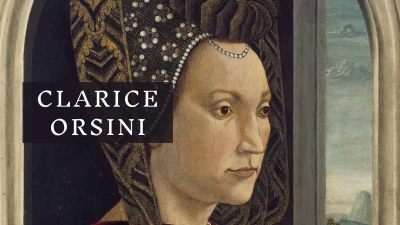

Clarice Orsini

Scelta come sposa di Lorenzo de' Medici nel 1467. Il matrimonio consolidò l'influenza politica dei Medici ed ebbe nove figli, tra cui Papa Leone X.

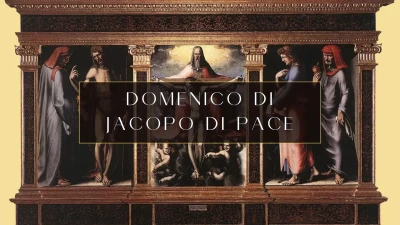

Domenico di Jacopo di Pace o Beccafumi

Fu influenzato dalla cultura fiorentina e studiò a Roma tra il 1510 e il 1512, influenzato da Michelangelo e Raffaello.

Don Pietro de' Medici

Sposò Leonora di Toledo nel 1571 e la uccise nel 1576. Morì a Madrid nel 1604.