Visite Guidate

Visite Guidate in evidenza

Il meraviglioso Egitto per bambini

Storia

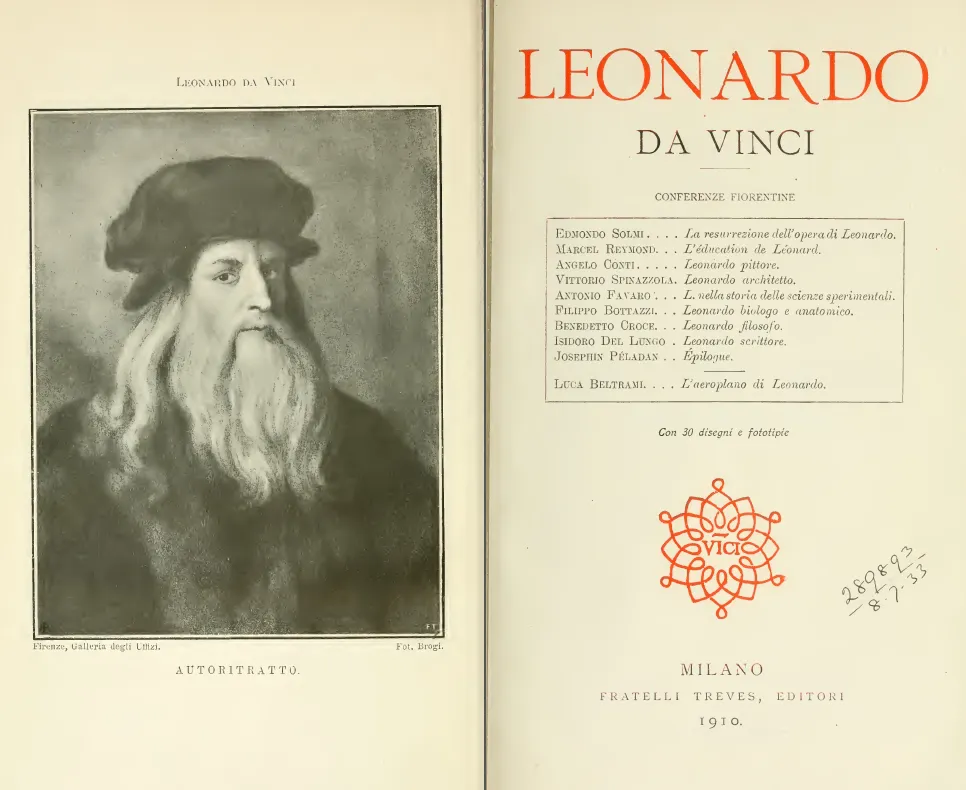

Uomo d'ingegno e talento universale del Rinascimento, incarnò in pieno lo spirito della sua epoca, portandolo alle maggiori forme di espressione nei più disparati campi dell'arte e della conoscenza.

Dopo qualche centinaio di metri dall'entrata, sono stato catapultato in un altro tempo o dimensione

Botticelli, con la Fortezza, dimostra una fusione magistrale di stili e apre nuovi orizzonti nell'arte fiorentina del suo tempo.

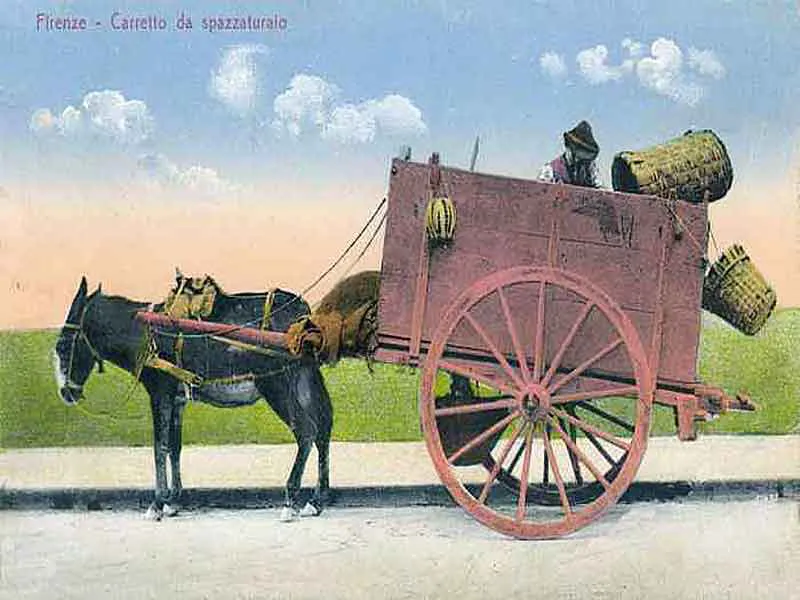

La pulizia delle strade, finché poi non fu data in appalto, si faceva dai forzati, che con la catena al fianco, legati a coppia...