Aspetto esterno della chiesa di Santa Croce

Aspetto esterno della chiesa di Santa Croce

Tratto da Filippo Moisè, Santa Croce di Firenze illustrazione storico-artistica, Firenze, a spese dell'autore, 1845

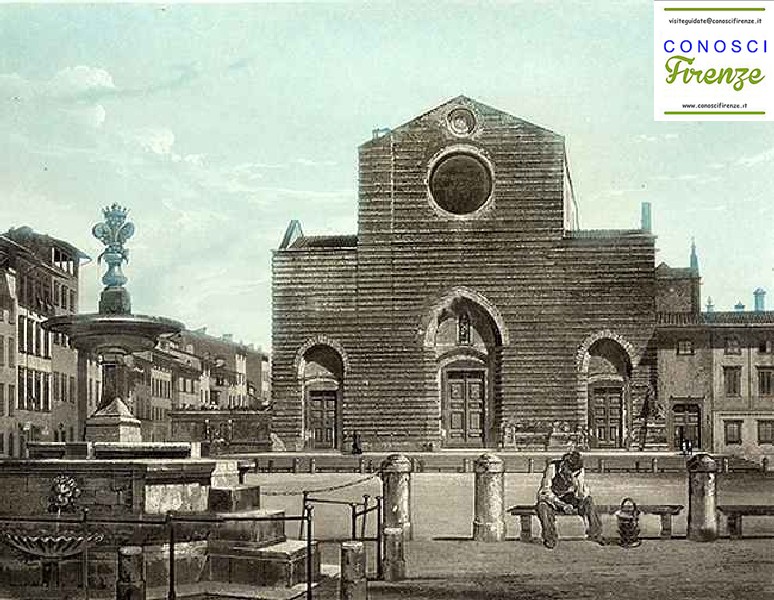

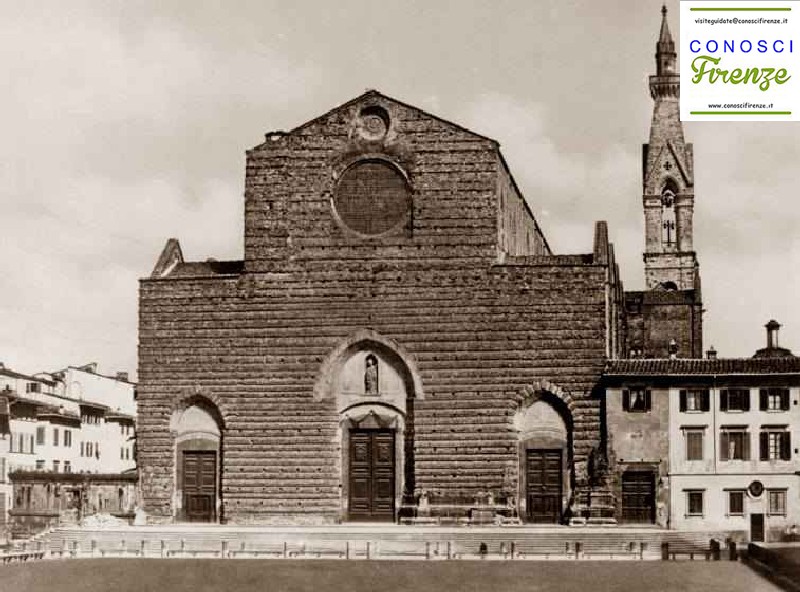

La facciata del tempio, maestosa e imponente grazie a una scalinata comoda, sorge sopra di essa con una nudità e ruvidezza che il passare dei secoli ha annerito, quasi a ricordare le discordie cittadine e le tempeste che hanno colpito questa repubblica. Un grande occhio circolare, largo quattordici braccia, si apre nella parte superiore della parete. Qui, con grande abilità, Lorenzo Ghiberti ha creato un artificio di vetri colorati rappresentando la Deposizione dalla Croce.

Al di sopra di questo occhio, vicino al triangolo che segna la fine della facciata, è difficile scorgere un altro tondo che riporta il nome di Gesù Cristo, rappresentato nel suo solito monogramma e scolpito nella pietra serena. Questa aggiunta fu commissionata nel 1437 da San Bernardino da Siena, quando la peste infuriava a Firenze e nei dintorni. Le parole "In nomine Jesu omne genu flectatur coelestium, terrestrium et inferorum" circondano questa rappresentazione in caratteri longobardici, appena visibili da terra.

Nella nicchia sopra l'arco a sesto acuto della porta principale, si trovava la statua colossale di san Lodovico di casa d'Angiò, vescovo di Tolosa (Oggi è conservata nel refettorio del Museo di Santa Croce). Questa statua in bronzo è stata realizzata da Donatello, anche se la sua presenza e lo stile discordante rispetto all'edificio sono oggetto di critica. Nonostante sia stata eretta in un'atmosfera di devozione, sembra fuori luogo e indegna dell'artista. La collocazione della statua in una nicchia sopra l'arco d'ingresso sembra poco armoniosa e fuori luogo. La statua e la nicchia rappresentano un'aggiunta incoerente all'architettura complessiva dell'edificio.

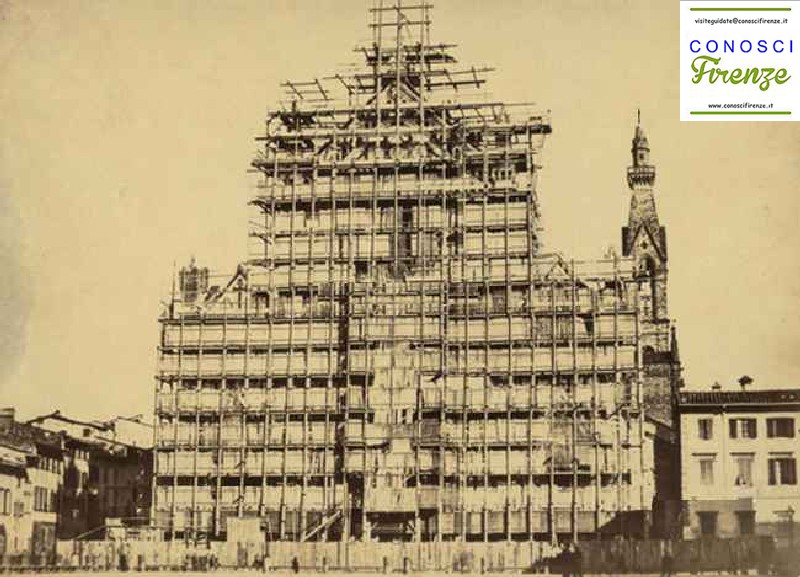

Tuttavia, va notato che il Comune di Firenze aveva inizialmente previsto una facciata decorata per il tempio, ma la mancanza di fondi e le dispute sulla collocazione di uno stemma privato sulla facciata hanno portato all'interruzione dei lavori. Questa disputa tra il cittadino che aveva finanziato il progetto e gli operai incaricati della costruzione ha portato alla sospensione dei lavori e all'utilizzo dei fondi per la costruzione di un'altra chiesa, dedicata a san Francesco, al Monte del Re, vicino a San Miniato. La storia ricorda questo episodio come un esempio di come il vanitoso orgoglio individuale possa prevalere sul decoro pubblico.

Gli stemmi del Comune e del popolo, dipinti sopra le porte, testimoniano pubblicamente il finanziamento e il controllo diretto del Comune sulla costruzione del tempio. Tuttavia, nonostante i desideri del Comune e dei cittadini facoltosi, il completamento della facciata è rimasto un sogno irrealizzato. Le difficoltà politiche e la mancanza di risorse hanno reso difficile portare a termine questo progetto ambizioso.

Nell'attuale clima, in cui l'attenzione è rivolta all'industria, alla tecnologia e al progresso economico, sembra improbabile che si possa trovare il sostegno necessario per completare la facciata di Santa Croce. Le priorità della società moderna sembrano lontane dalla conservazione e dal restauro dei monumenti storici. Tuttavia, speriamo che un giorno possano sorgere nuovi sforzi per completare questa straordinaria facciata, preservando così il patrimonio culturale e artistico di Firenze per le future generazioni.

Filippo Moisè, nacque a Firenze nel giugno del 1803. Dal giugno 1845 fu archivista presso l’Archivio Mediceo e quindi, istituito nel 1852 l’Archivio centrale dello Stato, fu nominato vicepresidente ed archivista generale per gli archivi storici ed elaborò un inventario delle filze dei carteggi dal duca Alessandro al granduca Cosimo II. Nel 1856 fu nominato direttore dell’Archivio di Stato di Firenze, incarico che un’improvvisa morte gli consentì di ricoprire solo per pochi mesi.

(1) Il Vasari ha detto che il Ghiberti dipingesse i vetri di questo tondo e quelli della cupola di Santa Maria del Fiore, ma s'inganna; il Ghiberti non ne fece mai altro che i disegni.

(2) Nacque Lodovico a Carlo lo Zoppo d'Angiò re di Napoli, da Maria figlia di Stefano V re d'Ungheria, e fu secondogenito. Coi due fratelli fu statico di Pietro d'Aragona, e di Alfonso III suo fratello e di Giacomo II, dal 1288 al 1294, e nelle angustie della prigionia deliberò di mutar la porpora nel sacco de' Frati Minori. Bonifazio VIII lo creò vescovo di Tolosa nel 1296, e nel 1317, diciott'anni dopo la sua morte, Giovanni XXII lo ascrisse nel numero dei santi Confessori.

(3) Rari nantes in gurgite vasto è una locuzione latina traducibile con «rari nuotatori nel vasto gorgo»; si tratta del secondo emistichio di un verso (I, 118) dell'Eneide di Publio Virgilio Marone.

(4) Quella dei Bardi.

(5) Archivio delle Riformagioni. Clas. IF, Dislr. II, pag. 102-

(6) La Chiesa dedicata al Salvatore e a San Francesco al Monte fu cominciata nei primi mesi 1449 , come si ritrae dagli Spogli dello Strozzì fonda lore vi è seppellito; e davanti all'altar maggiore si legge questa epigrafe:

Castellus Quaratesius

nobilitatis et religionis

Egregie civis Florentinus

Salvatori Deo templum et

Beato Francisco cenobium

hoc ex re sua edificavit

An. Sa. No. M. CCCCL.

Morendo raccomandò col suo teslamento questa fabbrica all'Arte ed Università de' Mercatanti, ch'egli istituì erede, col carico d'invigilare alla conservazione e al mantenimento di essa. Ne fu architetto Simone del Pollaiolo dello il Cronaca, quello stesso che aveva fatto il disegno per la facciata di Santa Croce. Michelangiolo solea chiamarla la sua bella villanella. Fra gli spogli del Del Migliore si legge che ai suoi tempi il modello si conservava all'Arte dei Mercatanti.

Altri articoli

Il Fonte Battesimale in San Giovanni

Il magnifico fonte battesimale. Un'opera perduta che suscitò dolore e rimpianto a Firenze.

Cripta di San Miniato al Monte

La cripta, la parte più antica della chiesa (XI secolo), è sormontata dall'altare maggiore che si suppone contenga le ossa di San Miniato.

Il Tabernacolo di “Canapone”

Oggi, custodisce una terracotta della Madonna e rappresenta un luogo di riflessione e contemplazione.

_400.webp)

Chiesa di San Sigismondo

La scarna presenza di San Sigismondo a Gaiole in Chianti.