Visite Guidate

Visite Guidate in evidenza

Il meraviglioso Egitto per bambini

Storia

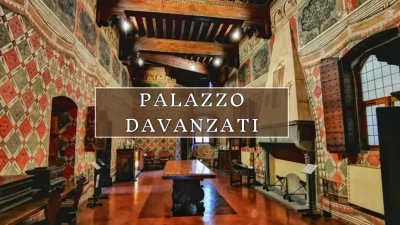

Acquistato nel 1578 dalla famiglia Davanzati, nel 1904 fu restaurato e aperto al pubblico nel 1910 come Museo della Casa Fiorentina Antica.

Leonardo trasformò il sogno del volo in realtà a Montececeri nel 1506 con la sua Macchina del Volo planò per mille metri.

"Buttafuoco da Prato usa di giorno e di notte con una certa sorella chiamata suor Caterina, dalla quale ebbe tre figli e con lei praticò per il tempo di tre anni"

Uno straniero pensa che i canottieri siano inglesi, ma un fiorentino lo corregge. L'inglese, divertito, se ne va umoristicamente sconfitto.