Giuditta e Oloferne di Botticelli

Sandro Botticelli

Giuditta e Oloferne

Giuditta e Oloferne: Un Capolavoro di Botticelli nella Galleria degli Uffizi

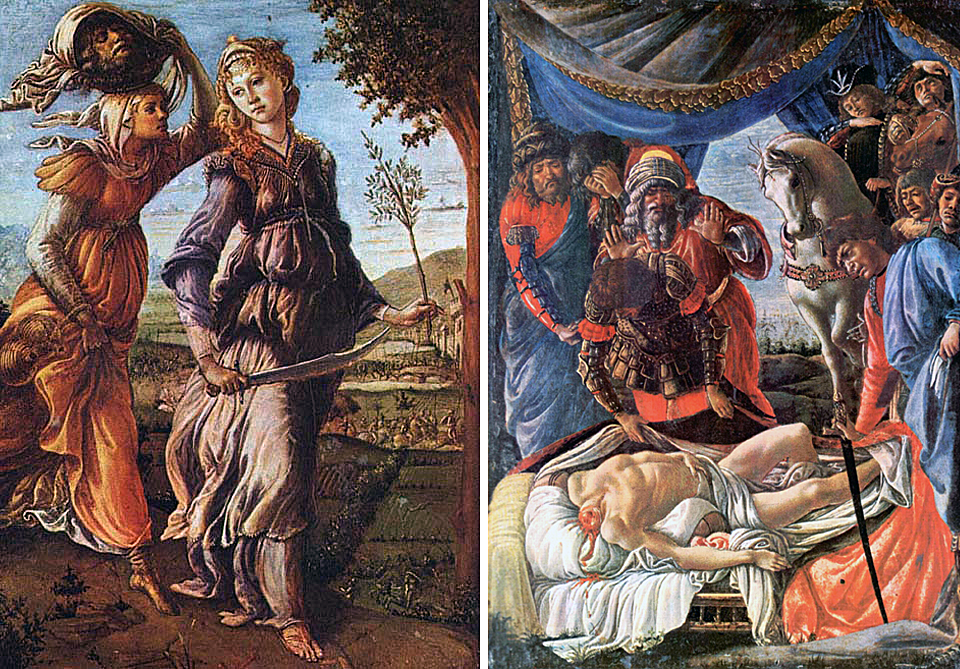

Nella prestigiosa Galleria degli Uffizi si celano due piccoli tesori artistici che catturano l'attenzione dei visitatori: un dipinto raffigurante la morte di Oloferne nella sua tenda e un altro che rappresenta il ritorno di Giuditta. Questi due capolavori un tempo decoravano lo studio di Bianca Cappello, un dono gentilmente offerto da Rodolfo Sirigatti. Il Borghini, nel suo "Riposo", annota:

« Due quadretti insieme (nell'uno dei quali è dipinto Oloferne nel letto con la testa tronca e i suoi baroni che si meravigliano, e nell'atro Giuditta con la testa nel sacco) aveva, non ha molto, messer Rodolfo (Sirigatti) ed esso li donò alla serenissima signora Bianca Cappello de' Medici, granduchessa nostra: intendendo che S.A.... voleva adornare uno scrittoio di pitture e di statue antiche, giudicando degna quell'operetta del Botticelli di comparire con le altre », (Recentemente, messer Rodolfo Sirigatti ha donato alla nostra granduchessa, la serenissima signora Bianca Cappello de' Medici, due quadretti. In uno di essi, Oloferne giace decapitato nel suo letto mentre i suoi baroni rimangono stupiti, nell'altro, Giuditta nasconde la testa nel suo sacco. Questi quadri dovevano adornare lo scrittoio della granduchessa, poiché si riteneva che l'opera di Botticelli fosse degna di accompagnarne altre.)

I due dipinti, sebbene non contemporanei, svelano la versatilità dell'artista. Uno è sereno e semplice, mentre l'altro è drammatico e tumultuoso. Il genio di Botticelli, noto per le sue visioni di bellezza e grazia, aveva precedentemente evitato scene animate e ricche di figure. La sua arte si sposava male con gli sforzi drammatici dei contemporanei. La sua vena lirica e melodica, perfetta per le dolci preghiere alla Vergine e gli inno a Venere, non si adattava ai gridi di passione disordinata.

L'eccezionale realismo nel dipinto di Oloferne nella sua tenda rappresenta una deviazione dalle opere precedenti di Botticelli. Tuttavia, rivela chiaramente la sua maestria e l'influenza dei Pollaiuolo. Il corpo nudo di Oloferne evidenzia un notevole progresso nella resa anatomica, mentre i guerrieri circostanti testimoniano lo studio meticoloso della figura umana. Questo studio lo aiutò successivamente a popolare le sue opere più grandi con diverse figure e a ritrarre con successo persone reali.

In questa giovane opera, Botticelli cattura con forza le varie emozioni dei guerrieri: terrore, compassione, desiderio di vendetta. Questo primo esperimento di composizione animata rappresenta l'alba di un nuovo periodo artistico, in cui Botticelli padroneggia completamente la sua tecnica. Il realismo quasi crudo dei Pollaiuolo si scontra con la tranquillità e la calma dell'arte di Sandro, evidente nel paesaggio luminoso e delicato, nei costumi, nelle stoffe e nelle lucenti armature, che mostrano il suo amore per l'ornamento.

Il dipinto gemello, il "Ritorno di Giuditta dal campo", riflette il Botticelli più puro. Giuditta procede con passo rapido, una spada in una mano e un ramo d'olivo nell'altra, mentre la sua ancella la segue ansiosamente, portando la testa del tiranno in un cesto sulla testa. Ai loro piedi, in lontananza, una città murata è circondata da soldati a piedi e a cavallo in un paesaggio variegato e aperto.

Giuditta avanza con tristezza amara, mentre il suo sguardo sembra vagare nel passato, immersa nei ricordi della grande impresa appena compiuta. Il suo viso giovanile, davanti alla realizzazione, si riempie di un'amara tristezza invincibile. Questa non è l'eroica guerriera, ma una figlia del popolo, audace e appassionata, che ha compiuto l'impresa con entusiasmo. La scena è serena e naturale, ma incredibilmente drammatica. La calma determinazione di Giuditta e la trepidazione devota della sua ancella si fondono in una magnifica espressione drammatica. Le tre teste - Giuditta, l'ancella e la testa del re decapitato - rappresentano l'intera tragedia in uno spazio limitato.

Botticelli, con il suo genio poetico, ha dato vita a questa antica e tragica storia, rendendo questo piccolo quadro una delle opere più ammirate della sua giovinezza.

Altri articoli

La Maddalena Penitente

L'artista ha rinunciato agli attributi convenzionali associati a Maria Maddalena concentrando l'attenzione sulla figura e sul suo stato interiore.

Il bambino e il cane

Maestro della scultura cattura con grazia attimi di gioia infantile, una scena vivida di gioco e affetto. L'arte diventa racconto di pura felicità.

Adorazione dei Magi di S. Botticelli

Botticelli introdusse con quest'opera una grande novità a livello formale nel frequentatissimo tema dell'Adorazione.

Cappella di San Nicola

Un patrimonio artistico inestimabile. La cappella come custode di maestri del passato.