Via dell'Oriuolo

Via dell'Oriuolo

Anche Dante parla dell’orologio e ne descrive il meccanismo:

E come cerchi in tempra di orioli

Si giran sì, che ‘l primo a chi non mente

Quieto pare e l’ultimo che voli .

E ne imitava anche il suono:

Tin tin sonando con sì dolce nota.

La Via dell'Oriuolo è una strada di Firenze con una storia intrigante e una serie di nomi che riflettono il suo passato. Il suo nome originale, "Oriuolo," creò una certa confusione poiché la "U" veniva spesso scritta come una "V," portando alcune persone a chiamarla "Orivolo" invece di "Oriuolo."

In passato, questa strada era divisa in tre parti, ognuna con un nome diverso. Da Via Fiesolana a Via Sant'Egidio, era conosciuta come Via dello Sprone. Da Via Sant'Egidio a Via delle Pappe, ora Folco Portinari, era chiamata Via degli Albertinelli o Albertinella. Da Via Folco Portinari a Piazza del Duomo, all'angolo con Via del Proconsolo, era nota come Via Buia.

La denominazione "Via dello Sprone" sembrerebbe essere legata alla topografia dell'area, quando le mura della città seguivano l'attuale Via Verdi e Via Sant'Egidio, formando un angolo all'inizio di Via Fiesolana presso la Porta Fiesolana. Le strade si biforcavano in direzione di quella porta, creando due angoli acuti: uno tra Via dell'Oriuolo e Via Sant'Egidio e l'altro tra Via dell'Oriuolo e Borgo degli Albizi. Con il tempo e lo spostamento delle porte, queste biforcazioni furono smussate.

La smussatura tra Via Sant'Egidio e Via dell'Oriuolo fu la prima ad essere effettuata, principalmente a causa della costruzione di un palazzo degli Albizi nel XVI secolo. Nel XIX secolo, questa smussatura fu ulteriormente ridotta e le strutture aggettanti furono demolite per costruire una nuova facciata.

L'altra smussatura più ampia, all'angolo tra Via dell'Oriuolo e Borgo degli Albizi, è più recente ed è stata realizzata durante il risanamento del quartiere negli anni '20, ripresi negli anni '50, dando origine a Piazza Salvemini.

Il nome Via dello Sprone potrebbe riferirsi all'angolo formato dalle mura della città, alle biforcazioni tra Via Sant'Egidio e Via dell'Oriuolo o tra Via dell'Oriuolo e Borgo degli Albizi, o forse a tutte e tre contemporaneamente. Il tratto successivo, Via degli Albertinelli, prendeva il nome dalla famiglia che possedeva case lungo questa strada. Inoltre, c'era una piccola porta corrispondente all'Arco Di San Pierino che usciva su Borgo Pinti e portava lo stesso nome della famiglia.

L'ultimo tratto, chiamato Via Buia, doveva essere molto stretto in origine. Tuttavia, durante il periodo di Firenze Capitale, la strada fu allargata dalla parte di Via del Proconsolo per la costruzione del palazzo della Banca d'Italia. In questo stesso periodo, la strada fu rinominata Via dell'Oriuolo perché qui, nel XIV secolo, fu costruito il primo orologio di Palazzo Vecchio.

Il primo orologio di Palazzo Vecchio fu costruito nel 1353 e fu oggetto di ammirazione e descrizione sia da parte di Dante che di Agostino Lapini. La costruzione dell'orologio è attribuita a Lorenzo della Volpaia o a Maestro Niccolao di San Frediano.

Interessante notare che un "temperatore," ossia un riparatore di orologi, fu coinvolto nel Tumulto dei Ciompi del 1378 a causa delle sue urla udite durante la tortura di Simoncino del Bugigatto.

Due curiosità:

1) Nel trecento esisteva il Tiratoio del Gallo sorto sopra un “orto con fichi e viti”, tra Borgo degli Albizi e Via dell’Oriuolo, però nessuno conosce dove, con precisione, era situato.

2) Il tratto di strada fra via dell’Oriuolo e Piazza del Duomo era occupato dalla famiglia dei Bischeri che, costretti dal discredito alla fuga da Firenze, pare ritornassero molto ricchi sotto il nome Guadagni.

Altri articoli

Piazza della Repubblica

In passato, questa zona ospitava il Ghetto ebraico e resti storici di Firenze, incluso il Mercato Vecchio, sorto sul Foro romano.

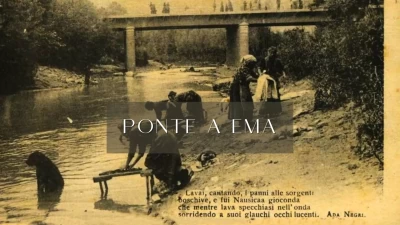

Ponte a Ema a Firenze

Umberto Eco, parafrasando Samuel Johnson , scrisse una volta che “la letteratura locale e la memorialistica sono l'ultimo rifugio delle canagli

Via della Condotta

Lungo la via troviamo antichi palazzi e storici scorci verso Piazza della Signoria.

Borgo Santa Croce

Borgo Santa Croce, un via da carattere popolare a palazzi storici. Nomi come Palazzo Antinori Corsini e Palazzo Vasari raccontano la sua storia.