I Cabalisti

I Cabalisti

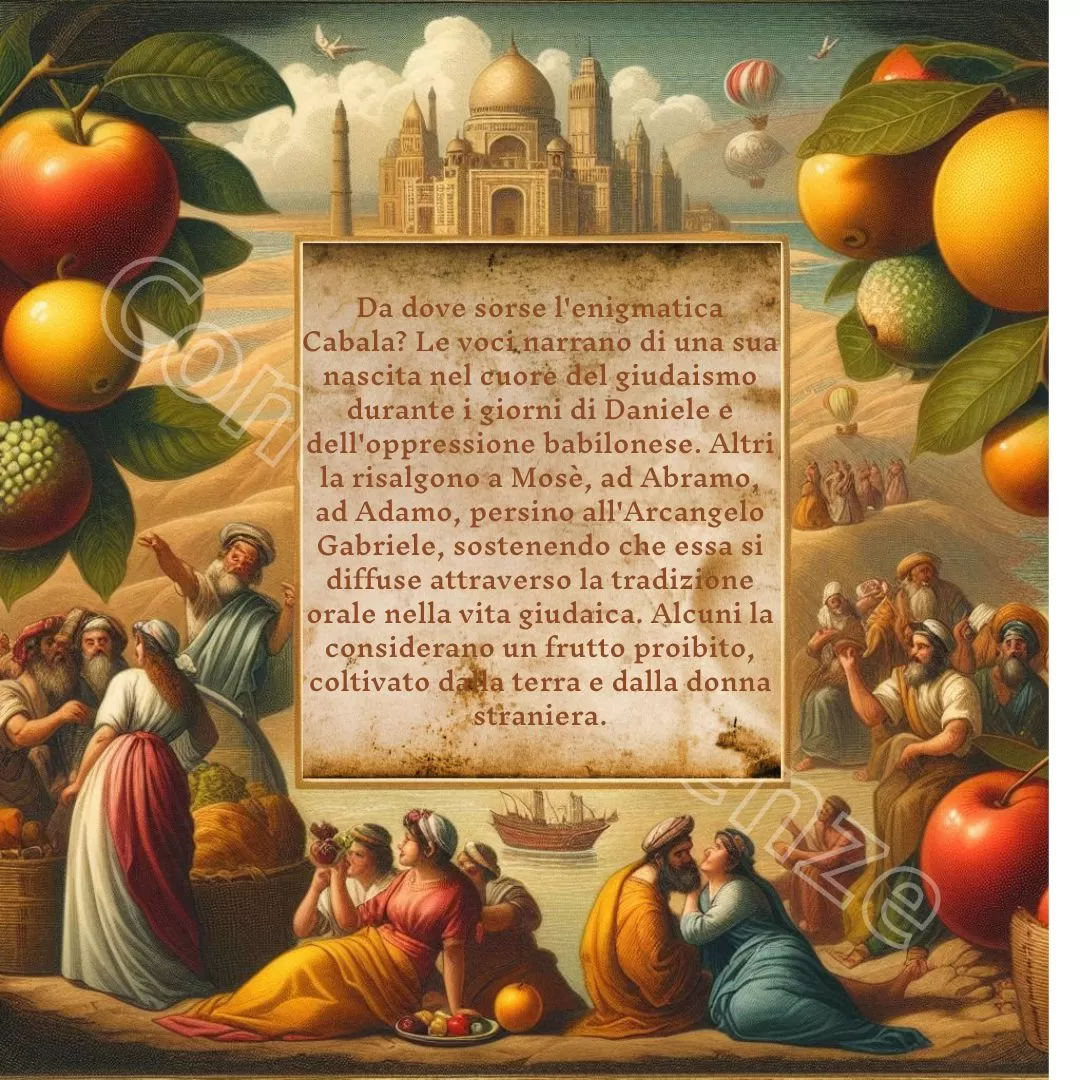

Q B L H, KABALA, tradizione orale, non scritta Da dove sorse l'enigmatica Cabala? Le voci narrano di una sua nascita nel cuore del giudaismo durante i giorni di Daniele e dell'oppressione babilonese. Altri la risalgono a Mosè, ad Abramo, ad Adamo, persino all'Arcangelo Gabriele, sostenendo che essa si diffuse attraverso la tradizione orale nella vita giudaica. Alcuni la considerano un frutto proibito, coltivato dalla terra e dalla donna straniera.

Da dove sorse l'enigmatica Cabala? Le voci narrano di una sua nascita nel cuore del giudaismo durante i giorni di Daniele e dell'oppressione babilonese. Altri la risalgono a Mosè, ad Abramo, ad Adamo, persino all'Arcangelo Gabriele, sostenendo che essa si diffuse attraverso la tradizione orale nella vita giudaica. Alcuni la considerano un frutto proibito, coltivato dalla terra e dalla donna straniera.

Risuonano antiche credenze persiane sugli angeli o Ferver o genii (1), attribuendo a tutti i patriarchi uno spirito consigliatore fino a Giuseppe, il marito della Madonna, cui l'arcangelo Gabriele impartì saggi consigli di serafica rassegnazione!

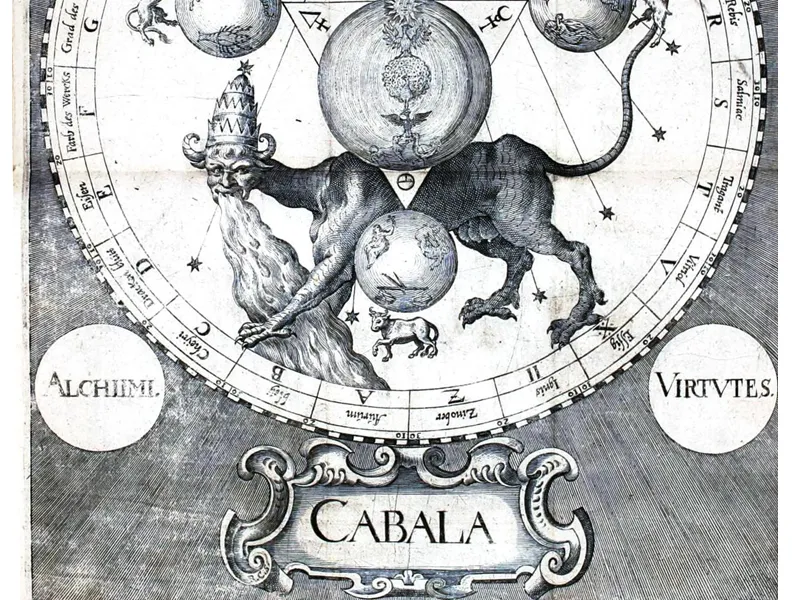

C'è chi la colloca in epoche più recenti, benché il suo fondamento principale, l'emanatismo (2), si riallacci agli astrologi e ai magi. Secondo la Cabala, l'universo, dichiarato dai Pitagorici frutto della virtù misteriosa dei numeri, è una pagina incantata su cui l'Artigiano Supremo ha scritto tutto ciò che esiste con i primi numeri e le 22 lettere dell'alfabeto giudaico. Questo cammino discende verso l'emanazione e il dualismo persiano, riportando in scena angeli e demoni, i primi al servizio di "Jamira", lo spirito della vita, e i secondi soggetti a "Semol", lo spirito della morte. Jamira e Semol, replica di Oromaze e Arimane, sono sottoposti all'impero dell'essere primitivo, il Vecchio dei giorni, antico re della luce, incomprensibile, infinito ed eterno, che racchiudeva in sé tutto prima di manifestarsi.

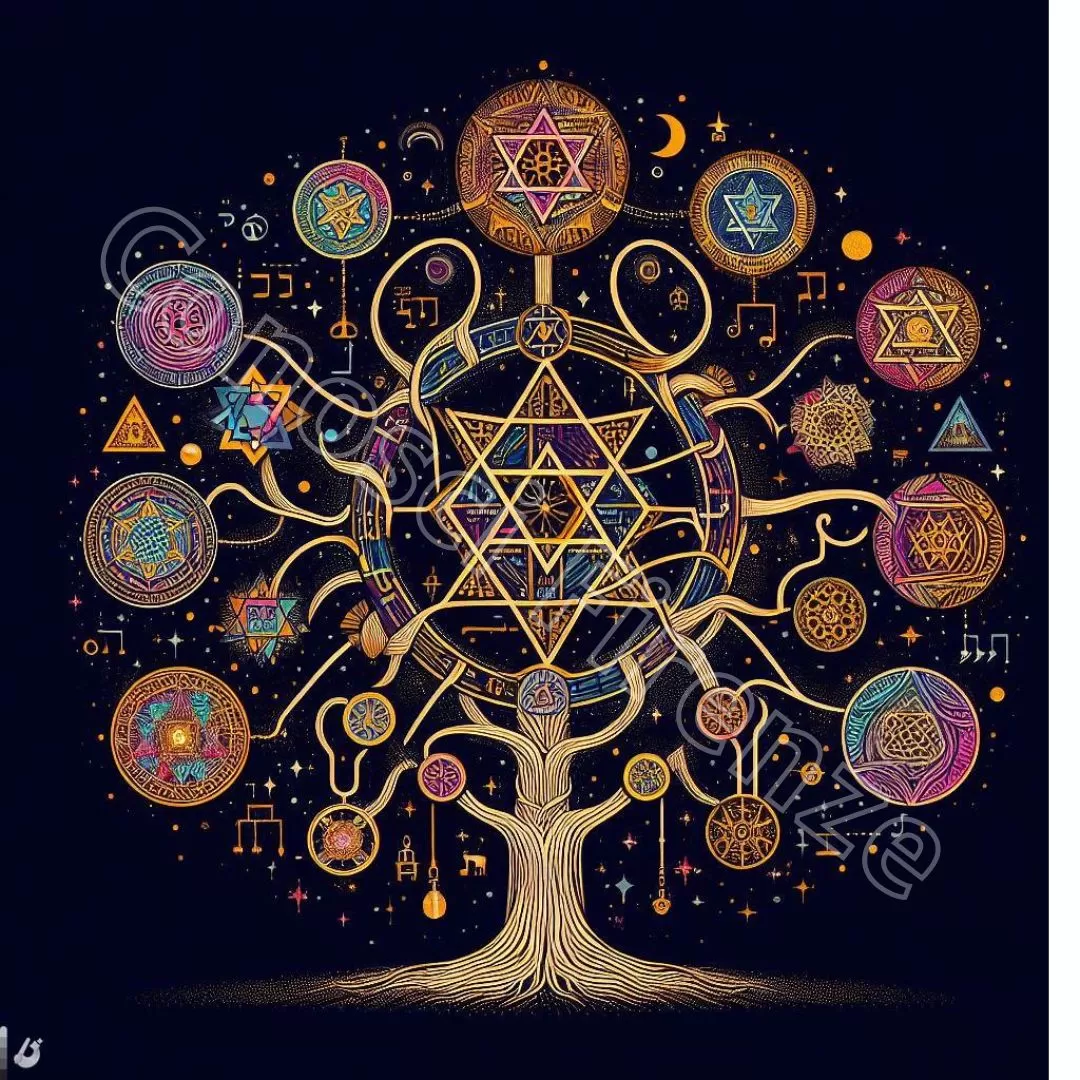

Quando si rivelò, formò un punto impercettibile, il suo primo pensiero, creando così una forma santa e misteriosa con uno splendido vestimento, che divenne l'universo. Il suo nome è intrinsecamente legato al nome di Dio. Seguono emanazioni come saggezza, prudenza, bellezza, grazia, vittoria, impero. Anche la materia è suddivisa in gradi: materia ed oggetto, senso superiore ed inferiore, fantasia, giudizio, mente, intelletto, ragione. Il libro Zohar, chiamato "splendore" e considerato la summa della Cabala, attribuito allo stesso autore del Mishnah (prima parte del Talmud), afferma che i Cabalisti custodivano opere sacre che rivelavano i misteri della religione e che venivano mostrate solo a coloro che avevano superato prove di iniziazione. Questi iniziati avevano gradi e prove, e solo dopo potevano entrare nella Camera, luogo sacro in cui venivano rivelate le verità più misteriose e recondite. Lì, gli iniziati si disponevano in cerchio attorno al Maestro, alzavano le mani al cielo come a giurare segretezza, e ascoltavano, con la mano sul petto alla maniera degli Esseni (3) e dei Terapeuti (4). Quando un nuovo arrivato, dopo molte preghiere, apriva la porta del tempio, il presentatore, vedendolo con la testa china e gli occhi chiusi, gentilmente lo invitava ad alzare la fronte e ad aprire gli occhi di fronte ai maestosi misteri di Dio. Per la moltitudine di iniziati minori, l'allegoria del segreto insegnamento divenne uno studio esclusivo e massimo. Così nacque la Cabala artificiale, concentrata non sulle cose ma sui segni. Nelle combinazioni di numeri e lettere cercava la virtù dei miracoli e l'interpretazione di tutti gli arcani.

Il libro Zohar, chiamato "splendore" e considerato la summa della Cabala, attribuito allo stesso autore del Mishnah (prima parte del Talmud), afferma che i Cabalisti custodivano opere sacre che rivelavano i misteri della religione e che venivano mostrate solo a coloro che avevano superato prove di iniziazione. Questi iniziati avevano gradi e prove, e solo dopo potevano entrare nella Camera, luogo sacro in cui venivano rivelate le verità più misteriose e recondite. Lì, gli iniziati si disponevano in cerchio attorno al Maestro, alzavano le mani al cielo come a giurare segretezza, e ascoltavano, con la mano sul petto alla maniera degli Esseni (3) e dei Terapeuti (4). Quando un nuovo arrivato, dopo molte preghiere, apriva la porta del tempio, il presentatore, vedendolo con la testa china e gli occhi chiusi, gentilmente lo invitava ad alzare la fronte e ad aprire gli occhi di fronte ai maestosi misteri di Dio. Per la moltitudine di iniziati minori, l'allegoria del segreto insegnamento divenne uno studio esclusivo e massimo. Così nacque la Cabala artificiale, concentrata non sulle cose ma sui segni. Nelle combinazioni di numeri e lettere cercava la virtù dei miracoli e l'interpretazione di tutti gli arcani.

Come i Farisei (5) e gli Esseni, i Cabalisti interpretavano la Bibbia in senso letterale e allegorico. La Cabala aveva diversi gradi, e i suoi piccoli e grandi misteri erano sparsi: la dottrina più alta e recondita era riservata agli ingegni e alle menti superiori, mentre gli altri si dilettavano con giochi di parole e numeri, acrostici, anagrammi e altre stravaganti, sebbene ingeniose e complesse, combinazioni di numeri, lettere e parole, in decomposizioni e ricomposizioni complicate, trasporti, confronti e inutili e puerili vanità.

Le idee dei Cabalisti, che attribuivano importanza anche ai sogni, abbracciavano la tranquillità dei campi e le ombre delle palme. Come i Pitagorici, cantavano, evitavano armi e praticavano anche la medicina. Le loro idee fecero un lungo viaggio nel Medioevo, riapparendo in pratiche e formalità bizzarre. Emergono in figure come Paracelso, famoso alchimista, teosofo, astrologo e mago, e Raimondo Lullo (6), noto come Dottore illuminato, specialmente per la sua "Ars Magna" (7), che mirava a una riforma generale della filosofia e di tutte le scienze. La Cabala fu ampiamente adottata da eretici come alchimisti, massoni, illuminati, carbonari, che raccolsero simboli, pratiche e allegorie cabalistiche. Essi ricordano anche la dottrina fondamentale della Cabala, la teologia, che insegnava che nulla esisteva puramente materialmente, ma tutto esisteva grazie al fuoco divino che lo investiva, lo nutriva e lo fecondava. Tutto era fratellanza in Dio, generazione, legge, vita, anima dell'universo.

Ulisse Bacci, Il libro del massone italiano, Roma, Vita Nuova, 1922

Ulisse Bacci (Barberino Val d'Elsa, 1846 – Roma, 1935) è stato un importante esponente della massoneria italiana, aderì alla massoneria nel 1867 per divenire poi segretario generale del Grande Oriente d'Italia. Con l'avvento del fascismo e l'accentuarsi della politica ostile del regime verso la massoneria, subì i provvedimenti di polizia. Nel 1926 il prefetto di Roma dispose la sospensione della rivista massonica. (Fonte Treccani).

(1) Nella religione romana, il Genio (lat. Genius, plurale Genii) è uno spirito o, più correttamente, un nume tutelare, considerato come il custode benevolo delle sorti delle famiglie, ma anche dei singoli individui. Nel tentativo di chiarirne la natura ne sono state date definizioni approssimative, come "anima", "principio vitale", "angelo custode".

(2) Dottrina filosofica e religiosa (detta anche, meno comunemente, emanazionismo), secondo la quale il molteplice trae origine da un principio, l’Uno, o da altra realtà prima che esprime da sé il molteplice con assoluta libertà, identica a necessità assoluta.

(3) Esseno. Nome, dal significato non chiaro, degli appartenenti a una comunità religiosa giudaica, le cui notizie cominciano con il 2° sec. a.C. e che sembra scomparsa con la distruzione dello Stato giudaico (70 d.C.). (Fonte Treccani)

(4) Terapeuti «servi di Dio». Secondo Filone, comunità religiosa giudaica collegata al movimento degli Esseni, con sede attorno al Lago Mareotide (presso Alessandria d’Egitto) ai tempi di Gesù Cristo. (Fonte Treccani)

(5) Farisei. Setta giudaica, famosa per il suo attaccamento alle tradizioni dei padri e per l'osservanza materiale della legge. A causa dell'ipocrisia duramente rinfacciata loro dal Vangelo (cfr. Matt. 23, 2-36), il termine Farisei divenne quasi sinonimo di ipocriti e di corrotti.

(6) Lullo, Raimondo (catalano Ramon Llull). - Filosofo, teologo, mistico e missionario catalano (Palma di Maiorca 1233/1235 - forse Isola di Maiorca 1315), detto doctor illuminatus.

(7) L'Ars magna (La grande arte) era un metodo inventato da Raimondo Lullo (1235-1315), teologo, filosofo e missionario catalano, da lui descritto nella sua opera Ars compendiosa inveniendi veritatem seu ars magna et maior (1274), tramite il quale, servendosi anche di schemi e figure, si potessero collegare concetti fondamentali, in una sorta di logica meccanica, in modo da ottenere verità in ogni campo del sapere. (Fonte Treccani)

Illustrazione della Jewish Encyclopedia (1906—1913)

Altri articoli

Allan Kardec il codificatore dello spiritismo

Gli spiriti al momento della loro creazione sono semplici ma perfettibili, il che vuol dire che devono passare attraverso una serie di prove.

I Cavalieri Templari

I Templari, nati nel 1118, difendevano il Sepolcro di Cristo. All'inizio erano solo nove poveri Cavalieri.

I primi riti Cristiani

La Messa e il battesimo vengono esaminati come misteri centrali, con un confronto tra le antiche iniziazioni e le pratiche attuali.

I Manichei

Il Manicheismo, pur proponendo un dualismo tra luce e tenebre, prometteva la vittoria dell'uomo attraverso purificazioni e battesimi celesti.