Visite Guidate

Visite Guidate in evidenza

Il meraviglioso Egitto per bambini

Se vuoi fare vivere un'avventura alla "Indiana Jones" al nostro giovane ospite prenota questa visita.

Storia

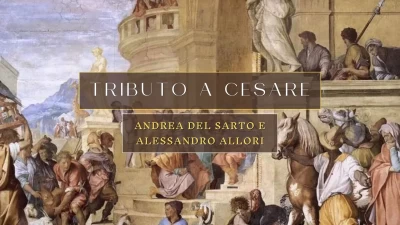

Affresco noto come "Il Tributo a Cesare" è un capolavoro con una folla animata in una piazza, dominata da archi e luce viola, con un tocco vibrante.

Scopriremo il primo turista della storia, le origini delle vacanze e tre gemme medievali italiane da riscoprire. Preparate le valigie!

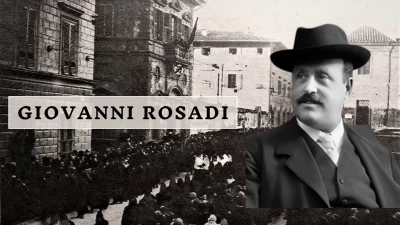

Precursore dell'ambientalismo, insiame a Benedetto Croce ha contribuito alla prima legge sulla protezione del paesaggio ambientale.