Visite Guidate

Visite Guidate in evidenza

Il meraviglioso Egitto per bambini

Storia

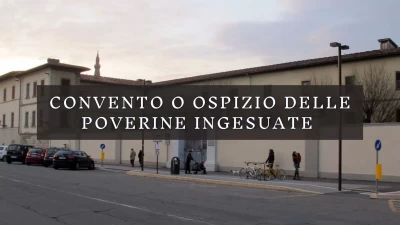

La chiesa, che possedeva tavole del Perugino e di Alessandro Allori, fu rinnovata nel 1528 e ancora nel 1586 e nel 1721

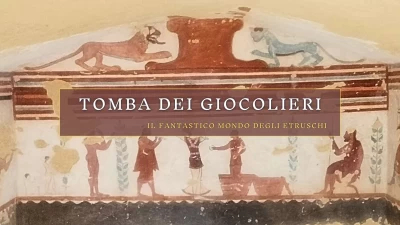

La tomba è famosa per i suoi dettagli e rappresenta la cultura degli Etruschi, antico popolo italiano pre-romano.

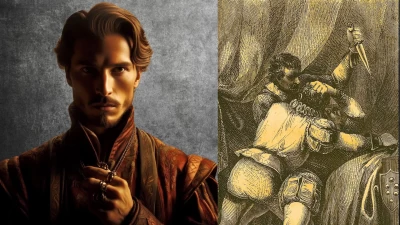

Lorenzaccio, figura enigmatica del Rinascimento, assassina il cugino Alessandro de' Medici nel 1537 a Firenze.

Even the genius Leonardo studied it and reproduced wooden models of the machines Brunelleschi employed to move the material he needed!