Visite Guidate

Visite Guidate in evidenza

Il meraviglioso Egitto per bambini

Se vuoi fare vivere un'avventura alla "Indiana Jones" al nostro giovane ospite prenota questa visita.

Storia

Siate diversi, scegliete l'originale: la scelta è Conosci Firenze, unici e poco imitabili.

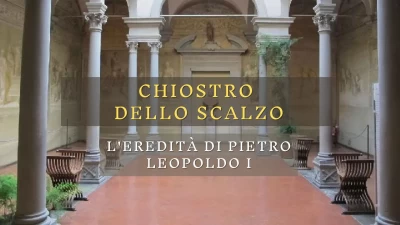

Il grande pittore fiorentino Andrea del Sarto affrescò a più riprese, dal 1509 al 15

La gente era attenta all'abbigliamento in pubblico, dimostrando orgoglio e dignità. La generosità era comune e le famiglie erano unite da amicizia.