Visite Guidate

Visite Guidate in evidenza

Il meraviglioso Egitto per bambini

Storia

Esplora il mondo emotivo del Medioevo, le sue superstizioni, la magia popolare e la figura affascinante di Cecco d’Ascoli, astrologo e scienziato.

Qui sorgeva l'antico borgo del Romito, legato a un oratorio dedicato a Santa Lucia costruito sotto un arco dell'acquedotto romano.

with sixteen illustrations in colour by Harry Morley and thirty-eight reproductions from paintings and sculpture.

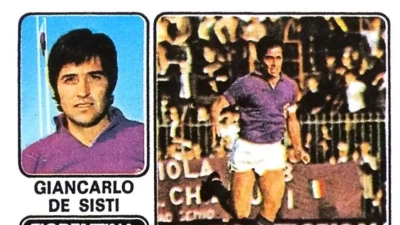

Nonostante i cambiamenti nel comportamento dei calciatori moderni, la passione per le auto sportive rimane un punto di incontro tra le generazioni.