Polittico di Pisa, Masaccio

Polittico di Pisa

dal 1426, è una tempera su tavola a fondo oro

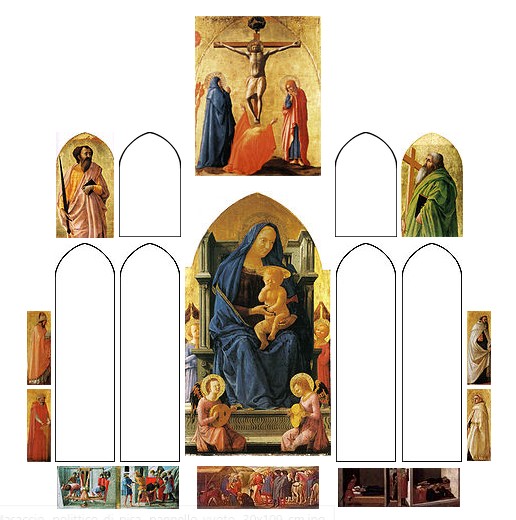

Fra le descrizioni pregevoli di opere perdute, il Vasari ha tramandato anche quella dell'altare dipinto da Masaccio nel 1426 per la chiesa del Carmine a Pisa. Si presume che la Madonna con gli angeli, i Santi Pietro, Giovanni Battista, Giuliano e Niccolò siano irrimediabilmente smarriti. Tuttavia, alcuni frammenti della predella, inclusi l'Adorazione dei Magi, la Crocifissione di San Pietro e la decapitazione di San Giovanni Battista, sono stati recentemente ritrovati al Museo di Berlino. Inoltre, nel medesimo museo sono state acquisite quattro piccole figurine di santi, presumibilmente ornamenti dei pilastri del cornicione. Vasari annotò che "E sopra per finimento di detta tavola, sono in più quadri molti Santi intorno un Crocifisso".

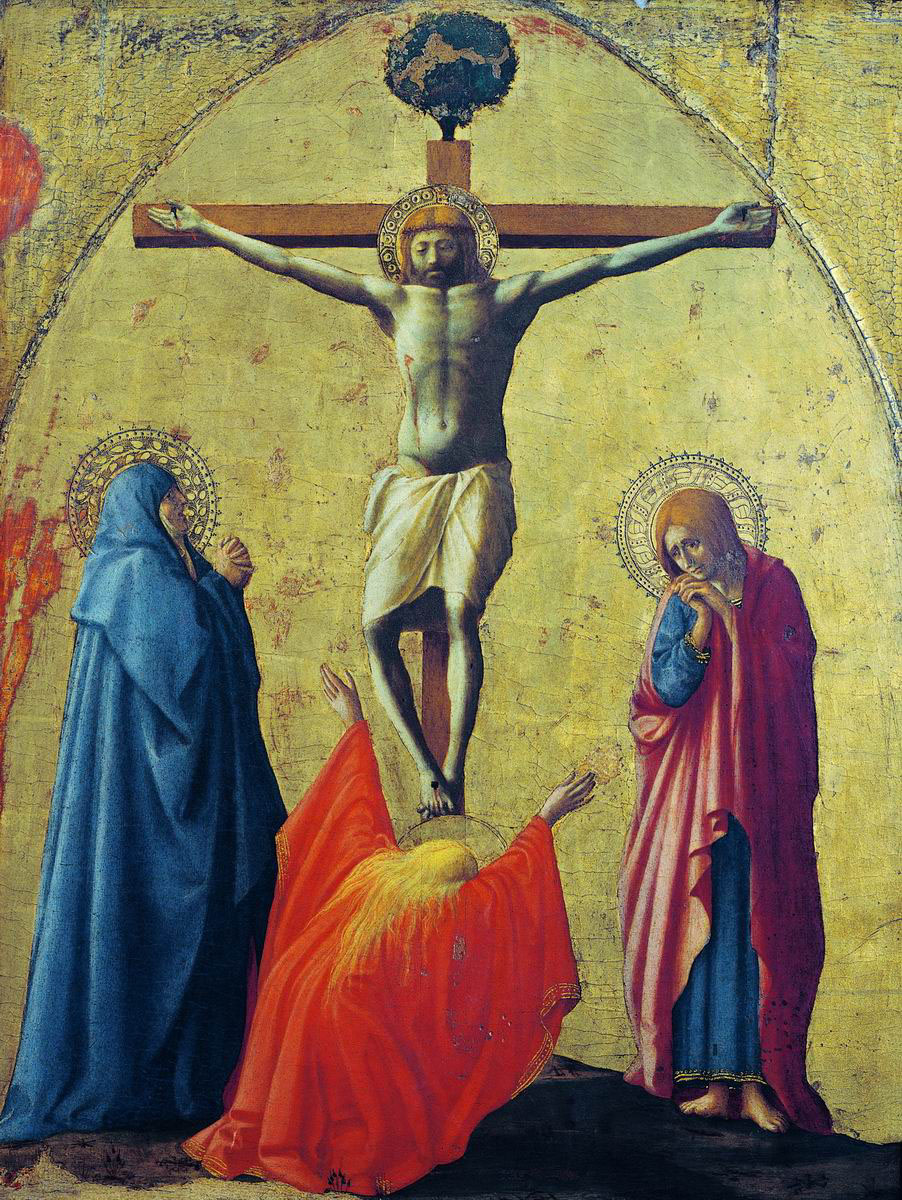

Nel 1901, la R. Pinacoteca di Napoli, attraverso il professor Venturi, fece un notevole acquisto: un piccolo dipinto a cuspide che raffigurava Gesù Cristo sulla croce circondato da Maria, San Giovanni e Maria Maddalena, tre figure dall'espressione ineguagliabile (fig. 1). La Madonna, avvolta in un manto indaco di pesante tessuto, sembrava cercare ancora la vita nel figlio, fissandolo intensamente e unendo le mani. Questo sguardo prolungato sembrava emanare la tranquillità derivante dalla grandezza. D'altra parte, San Giovanni era abbattuto dal peso della tristezza, la sua testa si chinava sulle mani congiunte che sollevavano un angolo del mantello azzurro per asciugare le lacrime. Il suo sguardo vagava nel vuoto, sfiorando la figura di Maria Maddalena, che inginocchiata di fronte alla croce, stava per crollare. Nel suo acuto dolore, alzando le braccia in alto, accusava l'universo e l'intera umanità del massimo, irrimediabile crimine. Nella sua veste rossa, si nascondeva un'appassionata agitazione dovuta al dolore profondo. Nonostante suscitassero un brivido e commuovessero lo spettatore, le figure erano monumentali, aumentando così la potenza dell'espressione.

Non dovrebbero esserci dubbi che solo Masaccio possa essere l'autore di questo dipinto tra coloro che lo hanno studiato. Tuttavia, nei libri e negli articoli pubblicati due anni fa in onore dell'artista, non sembra esserci menzione del quadro napoletano. Chi confronta lo stile del quadro di Napoli con la predella di Berlino, e con i due Santi Paolo (a Pisa) e Andrea (presso il conte Lanchoronski a Vienna) (fig. 2), sarà facilmente persuaso che la Crocifissione appartenga allo stesso periodo dell'attività dell'artista. Si può facilmente immaginare che Sant'Andrea (a Vienna) abbia fissato lo sguardo sulla Croce nel centro dell'altare pisano, come riportato da Vasari.

Oltre alle somiglianze nei tipi fisici, nei drappeggi, nelle mani e nei colori, va notata la forma dei nimbi, che è sorprendentemente simile nella Crocifissione e nei Santi. Le dimensioni del dipinto napoletano non contrastano con la sua appartenenza all'altare pisano, esso misura 85 centimetri in altezza e 65 centimetri in larghezza. La larghezza della predella di Berlino è di 61 centimetri, suggerendo che, come in molti polittici del Trecento e del Quattrocento, le colonne che separavano le parti laterali del polittico si allargassero in pilastri nella predella. La parte centrale, ovvero la Madonna con gli angeli, aveva la forma di un rettangolo ed era coronata per tutta la sua larghezza dalla Crocifissione.

Ricostruzione dell'altare di Pisa basandomi sulle misure dei frammenti conservati (fig. 3). Tuttavia, l'altezza della parte principale della Madonna con i Santi è l'unica parte rimasta. A Firenze, non esistono polittici di questa disposizione prima di Masaccio. La forma predominante era quella senese con piccoli quadri posti sulle cuspidi delle tavole principali, come si può vedere nell'altare di Francesco Rosselli (circa 1415) negli Uffizi (fig. 4).

Invece, a Bologna, nell'altare di Simone nella Regia Pinacoteca, ho trovato una forma piuttosto simile a quella che l'altare di Masaccio doveva avere. Al centro, c'era il Crocifisso, mentre sopra le parti laterali c'erano mezze figure di Santi.

Le quattro piccole figure dei Santi, magnificamente espressive, due Padri della Chiesa (San Girolamo e un vescovo) e due Santi Carmelitani, che sono giunte di recente alla Raccolta di Mr. Charles Butler nel Regio Museo di Berlino, probabilmente appartengono all'altare pisano. Oltre allo stile che le associa al periodo dell'attività dell'artista, i Santi Carmelitani hanno un'adeguata collocazione in una chiesa dell'ordine. Questi piccoli Santi originariamente erano senza dubbio accompagnati da altri ora perduti nella cornice dell'altare pisano. Le sorti delle tavole rimanenti sono sconosciute, ma speriamo che con il tempo altri frammenti possano emergere, come è accaduto con il Crocifisso a Napoli.

L'altare pisano, sebbene conservasse la vecchia forma del polittico gotico nel suo complesso, rappresenta la penultima fase della carriera di Masaccio. Dopo di questo, dipingendo la cacciata dal Paradiso nella Cappella Brancacci, il Cristo della moneta, e la Trinità sublime con i donatori a Santa Maria Novella, l'artista raggiunse l'apice della sua arte, inaugurando uno stile che perdurò fino all'epoca di Michelangelo e Raffaello.

Tratto da Wilhelm Emil (detto William) Suida (Neunkirchen, 24 aprile 1870 – New York, 29 ottobre 1959) è stato uno storico dell'arte austriaco.

angeli e i santi Nicola e Antonio abate, 1470 circa

Altri articoli

Pisa, un città gloriosa

Situata lungo il fiume Arno, vanta una storia ricca e un passato glorioso come repubblica marinara.

Polittico di Pisa, Masaccio

Frammenti ritrovati a Berlino e un dipinto a Napoli suggeriscono che il capolavoro era monumentale.

Due imperatori a San Miniato

La Via Francigena, attraversando il borgo, mostra chiese e piazze stoiche. Oltre a vantare un ricco patrimonio, vanta la visita di due imperatori.