Visite Guidate

Visite Guidate in evidenza

Il meraviglioso Egitto per bambini

Storia

È uno dei tre padri del Rinascimento fiorentino, assieme a Filippo Brunelleschi e Masaccio.

Le prime notizie circa una sede stabile della Confraternita fiorentina risalgono al 1321 quando, grazie ad una donazione, i Fratelli acquistano la porzione di una casa di Baldinuccio Adimari nell’omonimo vicolo.

La cappella di Vitaleta rientra in una fase progettuale contraddistinta da gusto ibrido e da un disinvolto accostamento di stili.

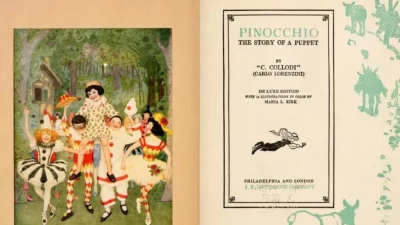

That makes it the most translated non-religious book in the world, and one of the best-selling books ever published.