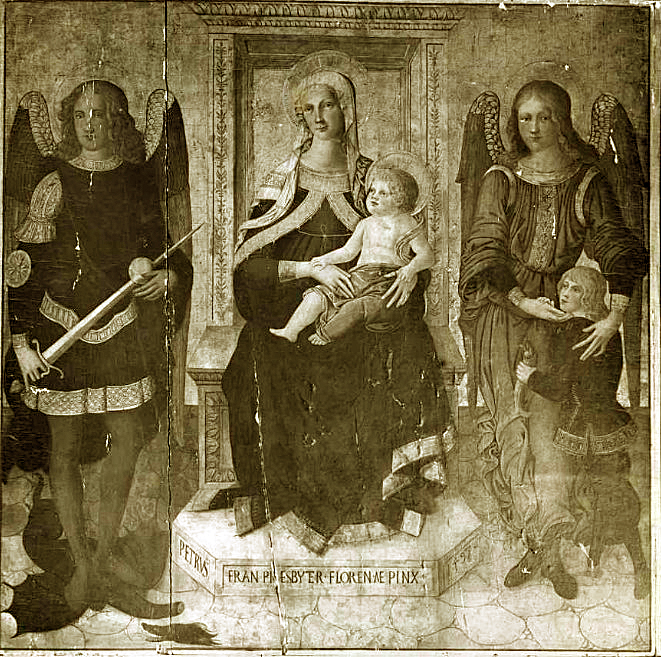

Pier Francesco Fiorentino

Pier Francesco Fiorentino

(Firenze, 1444 o 1445 – post 1497)

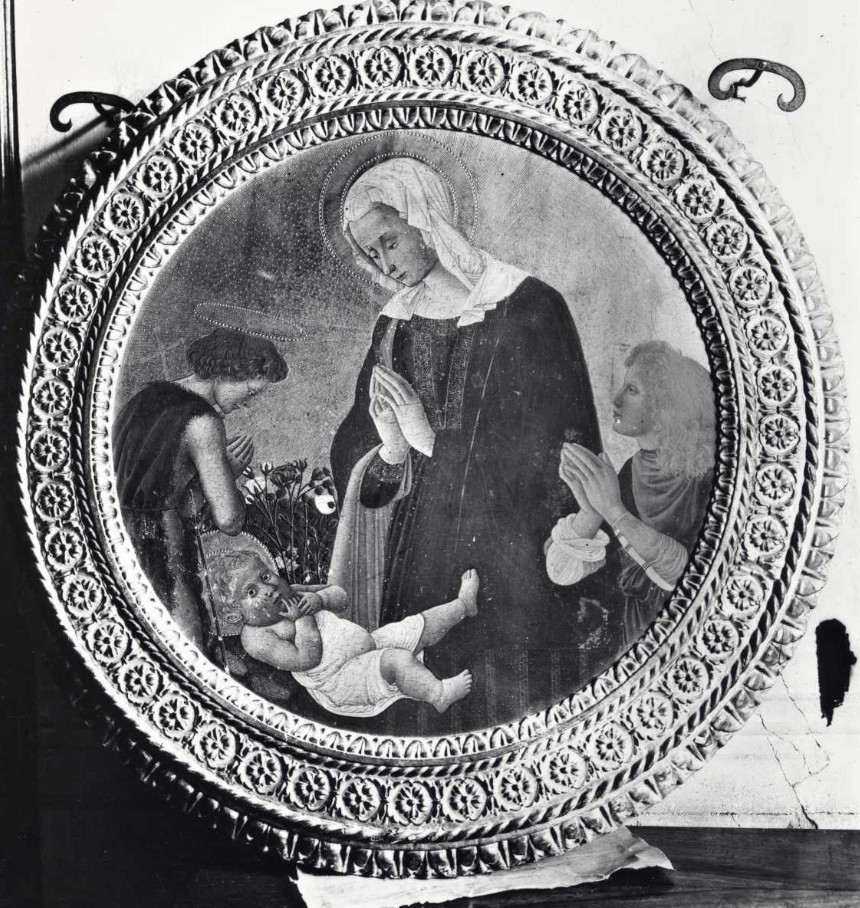

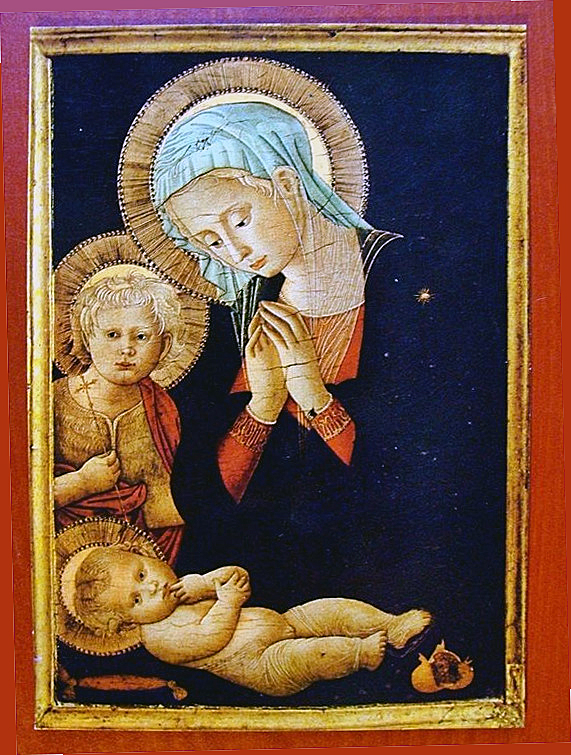

Pittore di Madonne

Pier Francesco da Firenze, un pittore fiorentino del Quattrocento, fu fortemente influenzato da due maestri di spicco della sua epoca: Benozzo Gozzoli e Fra Filippo Lippi.

Da Benozzo Gozzoli, Pier Francesco assorbì una serie di elementi artistici. In particolare, Gozzoli contribuì a plasmare la modellatura delle figure e la semplicità degli atteggiamenti dei soggetti nei dipinti di Pier Francesco. Questo stile fluido e l'uso di pose accessibili caratterizzarono alcune delle opere di Pier Francesco.

D'altra parte, Fra Filippo Lippi ebbe un'influenza significativa sulla formazione artistica di Pier Francesco. Lippi non solo ha fornito un repertorio di tipi di figure e atteggiamenti, ma ha anche ispirato le opere di Pier Francesco attraverso il suo approccio alla pittura. Questo si riflette nelle opere di Pier Francesco, in particolare nelle rappresentazioni delle Madonne e dei bambini.

Tuttavia, ciò che rende Pier Francesco da Firenze un artista interessante sono le sue caratteristiche distintive. Oltre ad adottare elementi dai suoi maestri, Pier Francesco sviluppò un tocco personale e una sensibilità artistica unica. Questo si evidenzia nella sua predilezione per i fiori e la vita vegetale nei dipinti, evidenziando un amore per la natura che traspare in modo distintivo nelle sue opere. Inoltre, il suo stile di modellatura e la sua composizione artistica mostrano un equilibrio tra la tradizione dei maestri e un tocco innovativo.

In definitiva, Pier Francesco da Firenze è un artista il cui lavoro offre uno spaccato affascinante delle influenze artistiche del suo tempo e della sua capacità di adattare queste influenze per creare un'arte distintiva e suggestiva. La sua predilezione per i dettagli botanici e il suo talento nel mescolare elementi da diverse fonti lo rendono un soggetto di interesse per gli studiosi dell'arte rinascimentale.

Altri articoli

Architetto Gaetano Baccani

Architetto del XIX secolo, plasmò Firenze con maestria, dal neoclassico al neogotico, lasciando un'eredità di bellezza e innovazione.

Brunetto Latini

Brunetto contribuì alla riconciliazione tra guelfi e ghibellini, presiedette il congresso contro Pisa e fu priore nel 1287.

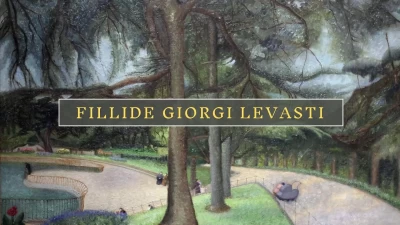

Fillide Giorgi Levasti

Fillide Giorgi Levasti, pittrice italiana nata a Firenze nel 1883, ispirata da maestri come Fattori e Rivalta.

Ser Brunellesco, l'architetto

Brunelleschi è considerato il primo ingegnere e progettista dell'era moderna,